穿过历史的硝烟走近你

- 发布日期:2022-08-01

- 来源:东台日报

一位革命老兵,一段鲜活的历史。

他们曾在中华民族最危险的时候,毅然奔赴战场,奏响了感天动地的一曲曲英雄赞歌。

“八一”建军节之际,记者走访部分革命老兵,跟随他们的记忆,去追随那一段段激荡人心的岁月。

“撤退时,一个团就剩下了10人”

姓名:吕日章

年龄:101岁

入伍时间:1944年

沿着弯弯曲曲的农村小路,一路拐进百岁老兵吕日章的家中,老人正坐在屋内休息。

听闻有记者前来采访当年打仗的事迹,这位101岁的老人抬起头,两眼瞬间有神起来。“1944年入伍的,打了五次大仗。”“子弹就在耳边,嗖嗖地就飞过去了。”“死了很多战友,打沭阳撤退时,一个团就剩下了10人。”

百岁高龄,耳朵已经听不清、口齿也不清晰,但是关于战斗的一些细节,他依然记得清清楚楚。在老人断断续续的叙述,以及家人的辅助“翻译”中,一段英雄的历史,被再次呈现。

时间回到当年,23岁的吕日章辞别妻子以及3岁的儿子,报名参军。穿上军装、站入队伍,吕日章有的是士气,有的是激情,然而战争的残酷,还是他始料未及的。至1952年退役,老人先后参加了数十次大小规模的战斗。

“淮海打了66天!”老人反反复复说着,因为他印象实在太深了。冒着枪林弹雨,挖堑壕、修掩体、吃野菜,坚守阵地的日子里,吕日章不知道自己是否还能活下来,“誓与阵地共存亡”,这是他和战友们的决心。一次次的奋勇阻击,一次次机智地炸毁敌人的坦克,他们与敌反复争夺阵地,多次出色地完成了攻击敌人的目标。然而,在一次撤退时,吕日章和战友们行进在一片高粱地里,忽然被敌人的枪炮围攻,一发发子弹“嗖、嗖”从耳畔飞过,吕日章周围的战友一个又一个中弹倒下,突围后,吕日章才发现,全连一百多人,仅剩下八人。

最令吕日章印象深刻的,是沭阳的那场战斗,每每说起,老人都要流泪。那一次战斗,吕日章所在的团接到上级任务要抢占沭阳河的一处山头,并防守到六时。不曾想团长听错,命令在五时撤退,整整提前了一个小时,等到发觉时,敌人已经到了河当中离山头不远了。吕日章所在部队只能重新强攻,与敌人决一死战,战场上,敌我双方齐开炮,我军一直坚持防守至六时,最终虽然夺回了山头,但伤亡惨重。“撤退时,一个团就剩下了10人。”

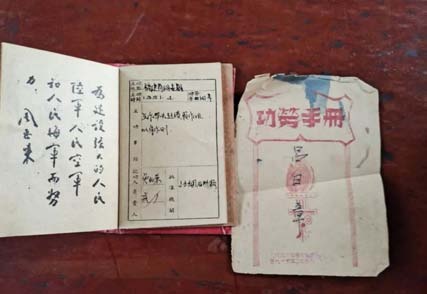

在老人的功臣手册上记载着老人荣立二等功两次、四等功四次,其中一次二等功,便是中华人民共和国成立后修建飞机场。老人家中一张破损奖状,便记载了这件事。奖状是中国人民解放军第十兵团第二十九军颁发给吕日章的,奖状上写:“兹有吕日章同志在修建飞机场中,为人民立下功绩,业经评定为二等人民功臣,特此颁给奖状,以资鼓励。”落款日期为1950年12月5日。对于这次修建飞机场,老人的印象最深的是炎热。时值五六月期间,厦门已是烈日炎炎,吕日章和战友们在海边,感觉海风吹到身上都是烫的,即便如此,每人每天锤石子都在20斗以上,提前完成了上级下达的任务。

时间弹指一挥,当年在战场上英勇冲锋的青年,如今已逾百岁。百年风雨人生,很多事情已经淡忘,然而八年的戎马生涯,却成为老人一生最珍贵的回忆。

“这个搪瓷杯救了我的命”

姓名:周荣根

年龄:92岁

入伍时间:1951年

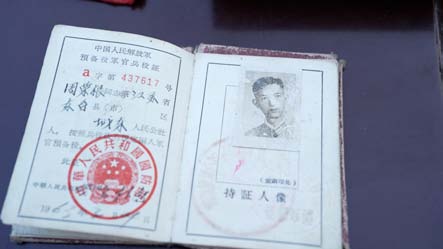

一叠军服的肩章、一本本证书、一块块纪念章,周荣根的战斗故事,浓缩在一件件饱经沧桑的实物中。

92岁了,耳朵听不清,平日里,话也不是很多。可是提及战斗的日子,老人话就多了,24军72师215团3营9连,老人至今记得自己的部队名字,在老人心目中,这是一个英雄的部队,他一直以自己在这个部队为荣。

随着采访,一个个故事,再次从老人嘴边缓缓吐出,精彩之处,老人甚至站起身比划着。

老人所说的便是上甘岭战役。

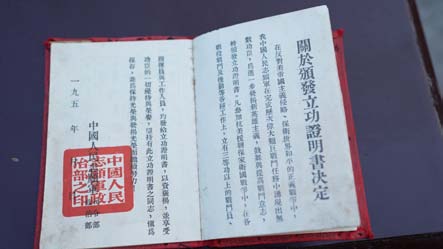

一本泛黄的军功证书上,记载了周荣根在这场战役中的功勋。“战斗勇敢,机智灵活,自动代理班长指挥全班,一人击毁敌地堡三个……战绩显著”。寥寥数语,勾勒出了周荣根的英勇形象。

那是一次炸碉堡的行动,在班长壮烈牺牲后,身为副班长的周荣根主动负起班长职责,带领全班战士勇猛战斗。“敌人的碉堡很多,不少都是暗堡,打掉了两个小碉堡后,我们发现了一个大的碉堡。”周荣根说,他们一同去炸这个大碉堡的是4个人,然而没一会儿,就剩下他一个了。他身上挂满手榴弹,挎着冲锋枪,机智地越过封锁线,悄悄潜到敌碉堡跟前,趁敌人一时大意,拿出反坦克手雷扔向了碉堡。只听“轰”地一声,碉堡炸掉了,几秒钟后,周荣根发现听不见声音了,原来耳朵被炸聋了,可是他顾不上这些,往碉堡里面一看,死了好几个,断肢几个,还有1个活的,于是,他只身冲进敌堡中将一个受伤还握着枪的美国大兵,用枪托打晕,背起这个一米八几的美国大兵就往回跑,成功为部队活捉一个“活舌头”,据敌俘交代的可靠情报,顺利为我方打通了直奔前方战场的道路。因为这次战斗中的英勇表现,周荣根及班集体因此被部队分别授予二等功。

烽火连天的战场上,周荣根见到了太多的战友倒下。“我们3营700多名官兵,最后就剩下17个人。”老人反复提及17,声音颤抖。这是停战前的一场战斗,周荣根所在连队与敌人展开激战,连队伤亡惨重,全连240人打得只剩下他和被打瞎眼的7排长在坑道里继续战斗。没有干粮,就吃雪和炸掉在坑道里的树皮;没水喝,便喝自己的尿液。眼看又有敌人冲上来了,周荣根立即让7排长躲在坑道里,自己挺身端着枪间断向对面而来的敌人开火,可7排长没有退缩,摸到周荣根身边,一只手扶着战壕边缘,一只手狠狠地扔出手榴弹。他们的出坑还击,立即招来敌人的机关枪扫射,7排长就在周荣根的身旁不幸中弹,壮烈牺牲,年仅22岁。

有一次,周荣根自己也差点倒下。“我在往前走,突然战壕里敌军的朝我开了一枪,来不及躲,我一侧身,子弹打在了我身上的搪瓷缸里,这个搪瓷缸救了我的命!”老人说,子弹把搪瓷缸打了洞,滚烫的子弹“当啷”一声,掉在瓷缸里。躲过一劫,周荣根立马反过身来,朝对方开了四枪,击毙了敌人。后来,部队给周荣根补发了一个新的搪瓷缸,但是周荣根把这只“保命”的搪瓷缸精心保存着,直到回国前不慎丢在朝鲜。

后来,周荣根和其他战友参加了电影《上甘岭》的全程拍摄;后来,他还披红戴花参加了在朝鲜平壤举行的全军英模大会;后来,他参与了支边建设,又在部队呆了几年。再后来,他尘封起这段记忆,回到了家乡,参加农业生产第一线。

一晃,70年过去了,老人的生活寂静而有规律,除了采访,他鲜少提及自己的战斗故事,一如家中那条泛黄的军裤,早被他珍藏起来。

“零下四十几度,好多战友躺下就没能站起来”

姓名:陈登贵

年龄:94岁

入伍时间:1944年

一身整洁的衣服,虽瘦,但是身子骨很硬朗,说起话来,思维清晰、铿锵有力,这是94岁的老兵陈登贵。

再谈自己的戎马岁月,陈登贵直言“这些我都记得,记得清清楚楚。”哪一年,几月份,什么战斗,发生了什么事儿,老人果真滔滔不绝,这是他的故事,也是他的功勋。

从1944年16岁参军入伍,到1955年退伍,当兵11年,他先后参加过抗日战争、解放战争以及抗美援朝,在战火纷飞中,度过了自己最宝贵的青春岁月。

“我刚满18岁就入了党。在打兖州时,有了入党的基础。”老人回忆当年的战事,依然情绪高涨。原来兖州是座古城,城墙有十米之高、五六米宽,敌人依仗城高墙厚,构建了从城头到城角的三层火力网,凭险固守,我军战士发起了几次冲锋,都未能冲进城去。必须架梯登城,连长派出架梯队伍,可是前面的架梯队伍出了门就被子弹打中牺牲了。连长又派了两个人前去架梯子,可是两人才走到半路,又被打倒。怎么办?这时,陈登贵和另一名战友,毫不犹豫地接过牺牲战友手中的梯子往前冲去。敌人的炮火一刻不停地瞄准他们,陈登贵只顾着向前、再向前,跑到城墙下时,身后响起了部队的冲锋号。陈登贵他们一鼓作气,成功地架起了梯子,部队也得以借助长梯爬上城墙,打开了冲锋的突破口。

事后,政委指着陈登贵以及一起架梯的战友,对连长说:“这不是两个好党员么!”然而,那个时候陈登贵仅有17岁,达不到入党年龄。于是,在第二年达到年龄后,陈登贵光荣地成为了一名共产党员。

成了党员,战场上陈登贵更是冲锋在前。在那场著名的孟良崮战役中,陈登贵是一纵队的一员,面对密集的子弹,陈登贵和战友们丝毫没有退缩。“国民党的王牌74师,据说很厉害,还是被我们打下来了!”

在战场上,负伤是常事,陈登贵先后四次负伤。有一次,一颗子弹穿过他的右脸,又嵌进了他的肩胛骨里,鲜血染红了他的衣衫,他全然不顾。直到连长下了命令,他才用衣袖捂住受伤的脸往师部跑。受伤后,陈登贵因为嘴伤不能咀嚼,连续喝了20多天米糊糊。

1949年后,陈登贵担任华东军区20军59师77团2营4连1排排长,1950年,又跟随部队开往朝鲜,参加了抗美援朝,时间长达四年。

“零下四十几度,夜里都不敢睡觉,一睡觉就冻死了,好多战友倒下就再没有站起来。”谈及这段历史,陈登贵表情严峻,他的记忆里,除了敌机日夜在头上飞,还有齐腰的雪、无数冻伤的战友。“趴在那儿,腿都冻僵了,但是不能用明火取暖,一点火,就暴露目标了。”

战场上,严寒之外,还有极度的饥饿。有一次大家每人分到一碗炒面,好不容易有吃的,可是根本没有开水泡。“我们就把炒面和进雪里面,揉成雪面团再吃。”

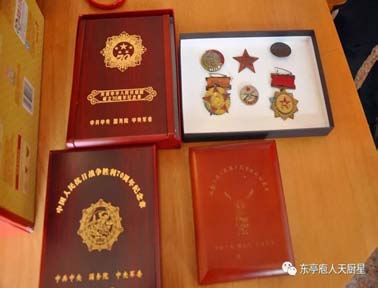

陈登贵的家中,珍藏着他在各个时期获得的多枚军功章,可是老人很少拿出来展示,在老人看来,那都是过去的事儿了。然而一张军装照却被放大,挂在了墙上。是的,功名不计,但当兵的岁月,却是一辈子的“珍宝”。